在元宇宙與數(shù)字孿生技術(shù)高速發(fā)展的當(dāng)下,三維全息影像已成為商業(yè)展覽、舞臺(tái)演出、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等場(chǎng)景的核心視覺載體。其獨(dú)特的空間懸浮感和交互性,使觀眾仿佛置身科幻場(chǎng)景。本文將從技術(shù)原理、制作流程、成本控制及效果優(yōu)化等維度,深度解析三維全息影像視頻素材制作的技術(shù)邏輯與產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐。

一、三維全息影像的原理與實(shí)現(xiàn)路徑

1.1 全息成像的物理基礎(chǔ)

三維全息影像的本質(zhì)是**光的干涉與衍射技術(shù)**:

干涉記錄:利用激光光源分束為物光與參考光,在感光介質(zhì)(如全息膜)上記錄物體反射光波的振幅與相位信息;

衍射重建:當(dāng)再現(xiàn)光照射全息圖時(shí),通過衍射還原原始物光波前,形成立體影像。

與普通3D投影的本質(zhì)差異在于:

- 傳統(tǒng)3D投影依賴雙目視差(左右眼圖像差異)營(yíng)造立體感;

- 全息影像通過完整光場(chǎng)信息還原,可實(shí)現(xiàn)**360°無死角觀看**。

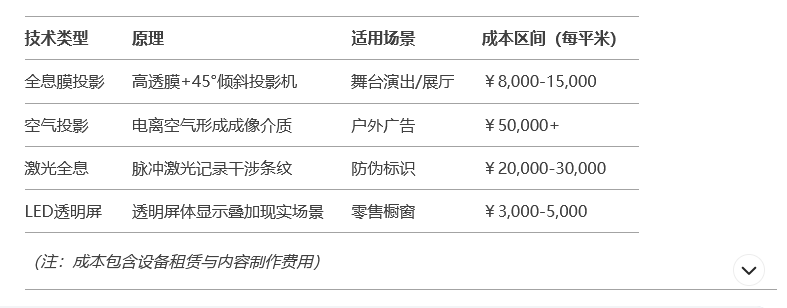

1.2 主流技術(shù)方案對(duì)比

二、黑暗環(huán)境中的效果還原技術(shù)

2.1 暗場(chǎng)成像的必要性

全息影像的亮度與背景光強(qiáng)呈負(fù)相關(guān)。在黑暗環(huán)境中:

- 可降低環(huán)境光對(duì)全息膜反射的干擾,對(duì)比度提升3-5倍;

- 減少雜散光衍射,避免影像邊緣模糊。

2.2 暗場(chǎng)適配制作規(guī)范

-3DS MAX渲染參數(shù)調(diào)整:

- 關(guān)閉全局光照(Global Illumination),避免軟件模擬環(huán)境光影響;

- 材質(zhì)反射率降低至15%-20%,匹配暗場(chǎng)投影特性;

- 使用HDR高動(dòng)態(tài)范圍渲染,保留暗部細(xì)節(jié)。

- 后期合成要點(diǎn):

- 在After Effects中添加“光學(xué)補(bǔ)償”效果,模擬暗場(chǎng)衍射光斑;

- 使用遮罩層控制影像邊緣衰減梯度(建議0.5-1.2像素/幀)。

三、環(huán)境反射效果的精準(zhǔn)控制

3.1 反射干擾的三大來源

1. 地面反射:大理石、玻璃等材質(zhì)導(dǎo)致影像倒影重疊;

2. 側(cè)面介質(zhì):墻面裝飾物反射形成虛像;

3. 觀眾干擾:深色衣物吸光、淺色衣物反光破壞光場(chǎng)平衡。

3.2 抗反射解決方案

- 物理層:

- 在全息膜底部鋪設(shè)黑色吸光絨布(反射率<5%);

- 安裝可調(diào)角度遮光板,限制投影光路擴(kuò)散角(推薦45°±5°)。

- 數(shù)字層:

- 在Unity中預(yù)演環(huán)境反射,通過光線追蹤計(jì)算干擾區(qū)域;

- 使用Nuke合成軟件動(dòng)態(tài)擦除非必要反射面(需配合攝像機(jī)追蹤系統(tǒng))。

四、復(fù)雜光照環(huán)境下的影像優(yōu)化

4.1 混合光照適配技術(shù)

當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)全暗環(huán)境時(shí)(如商場(chǎng)櫥窗),需采用:

- 動(dòng)態(tài)光補(bǔ)償系統(tǒng):

- 在投影機(jī)前端加裝光傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境亮度;

- 通過DMX512協(xié)議同步調(diào)整投影機(jī)輸出流明(響應(yīng)延遲<0.1秒)。

- AI圖像增強(qiáng)算法:

- 訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)模型(如U-Net架構(gòu)),自動(dòng)分離全息影像與環(huán)境光噪聲;

- 案例:微軟Hololens 2采用類似技術(shù),實(shí)景疊加全息信息保真度達(dá)92%。

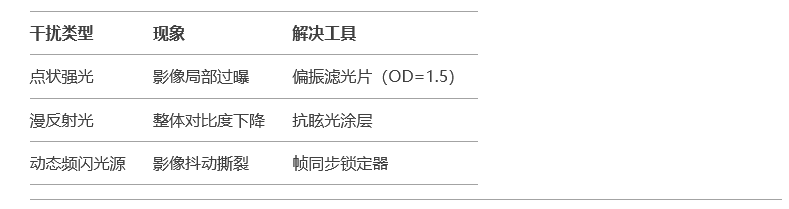

4.2 多光源干擾破解方案

五、制作成本與視覺效能的平衡策略

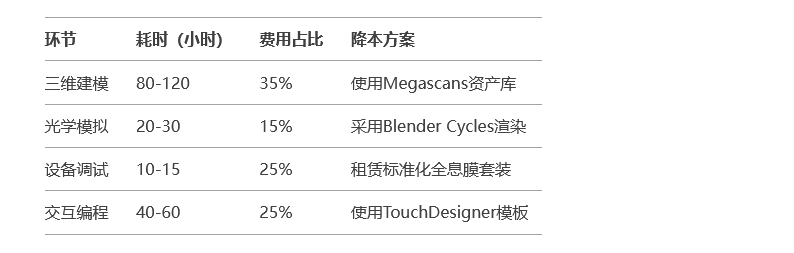

5.1 成本構(gòu)成分析(以10分鐘全息內(nèi)容為例)

5.2 視覺效能評(píng)估體系

- SMPTE RP 431-2標(biāo)準(zhǔn):

- 色域覆蓋率(DCI-P3≥95%);

- 峰值亮度≥2000nit(暗場(chǎng))/5000nit(明場(chǎng));

- 交互響應(yīng)指標(biāo):

- 手勢(shì)識(shí)別延遲<80ms;

- 多用戶并發(fā)數(shù)≥50人。

六、總結(jié):技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)

三維全息影像制作已從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化商用,但需突破三大瓶頸:

1. 成本控制:開發(fā)基于Unreal Engine的實(shí)時(shí)全息渲染管線,縮短制作周期;

2. 環(huán)境適應(yīng)性:研發(fā)光場(chǎng)自適應(yīng)補(bǔ)償芯片,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜光照?qǐng)鼍暗摹耙绘I優(yōu)化”;

3. 交互深度:整合毫米波雷達(dá)與AI視覺,構(gòu)建無穿戴設(shè)備的體感交互系統(tǒng)。

對(duì)于企業(yè)用戶,建議采取“三步走”策略:

1. 小規(guī)模測(cè)試:選擇5-10平米全息膜方案驗(yàn)證內(nèi)容效果;

2. 數(shù)據(jù)埋點(diǎn):通過眼動(dòng)儀記錄觀眾注意力分布;

3. 動(dòng)態(tài)迭代:每季度更新30%素材,保持視覺新鮮度。

(本文由牧客數(shù)字創(chuàng)意研發(fā)部提供,原創(chuàng)不易,引用請(qǐng)注明出處)